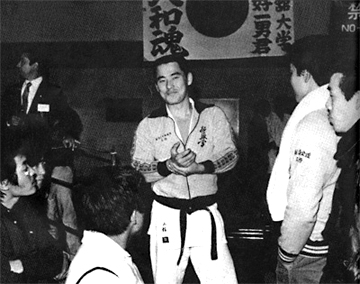

三好一男師範<第2回、第3回大会出場 >

わが青春の『世界大会』三好一男

|

| Interview/本島燈家 Photos/緒方秀美、高子忠雄 |

―――師範は第2回、第3回と連続で世界大会に出場されていますが、第2回大会の頃というのは、どういうムードだったのでしょうか。 三好:大会そのものが、まだ確立されていなかった時代ですね。ウエイト制もなくて、代表選抜は全日本だけの一発勝負。その大会のベスト8に加えて、推薦枠として実績のある師範方が加わるという感じでした。4年前の高校時代、私は修学旅行に行かずに、その積立金で第一回大会を東京まで見に行ったんです。「すごい大会だな。こんなのに出られたらいいなあ」と感動しました。だから自分にとっては、本当に夢の舞台でしたね。その時は、まだ空手を始めてもいなかったんですが。 ―――極真空手にあこがれたきっかけは何だったのですか。 三好:大山倍達総裁の本とか『空手バカ一代』を読んで、こんなすごい空手があるのかと思ったんですね。総本部の黒帯は500人に1人しか取れない。しかも、黒帯になれば5人、10人を相手にできると何かの本に書いてあった。それで、どうしてもその黒帯を取りたいと思ったんです。地元の愛媛にも道場はあったんですが、4時間もかかる距離でした。それでまずは知り合いがやっていた少林寺拳法を習って、高校を卒業したら東京に行って、大山倍達総裁の直弟子になろうと決めていました。 |

―――それで国士舘大学に進学して、総本部に入門したわけですね。 三好:大学は東京に行く口実でしたから、大学より先に極真の総本部に入門しました。少林寺拳法時代の仲間たちと「黒帯を取るまで帰らない」と約束していたので、そのために毎日休まず稽古に通いましたね。稽古はつらくて、入門者がどんどんやめていくんですけど、こっちは約束があるから帰るに帰れない。仲間との友情が反骨精神を生んだと思います。ただ正直言って、帰れる人がうらやましかったですよ。私も早く黒帯を取って帰ろうと思ってましたね(笑)。 ―――1年程で黒帯を取得。これは異例の早さだったそうですね。 三好:そうらしいですね。黒帯になった頃、総裁から「全日本に出ろ」と言われたんです。第9回大会でした。それが大会との出会いですね。19歳だったかな。 ―――それから、世界大会も含めると9回連続で大舞台に立たれてるんですよね。 三好:2度目の全日本で5位になって、始めてトロフィをもらったんです。下宿が狭かったから、それを実家に送ったんですよ。そしたら、オフクロが大変喜んでね。じゃあ、またトロフィをもらえるように頑張ろうと思って。そんな軽い気持ちで稽古を積み重ねて、大会に出場してきただけですね。 ―――軽い気持ちとおっしゃいますが、「夢の舞台」だった世界大会に、入門から4年で到達したわけですから、その努力は大変なものだったと思います。 三好:出場が決まった時は、うれしかったですねぇ。第1回大会を見た時は、私のような人間が出られる大会じゃないと思いましたから。 |

―――大会前に、伝説にもなっている“灼熱地獄の百人組手”に挑戦されたんですよね。 三好:真夏の8月でした。総裁に、断ったら大会に出さないと言われて、黙って「押忍」だったんですよ(笑)。撮影用のライトもつけっぱなしで、暑さとの闘いでもありましたね。今は昇級審査の組手は一分間ですけど、当時は2分間。サポーターもなし。結局、45人目で総裁よりストップがかかりました。その当時のチャンピオンも誰もクリアできなかった。この試練を乗り越えろ、という総裁の愛のムチだったと思うんですけど、そんな甘くなかったですね。おまけに、その3日後にニューヨークの道場に修行に行くように命じられたんですよ。 ―――3日後! 三好:アメリカに着いて1週間は、脱水症状で何も食べられなかったですね。1週間が過ぎたら、歓迎の組手をやると言われて、当時有名だったウィリー・ウィリアムスといった向こうのトップ選手5名と、日本からの遠征組5名で真剣勝負ですよ。それはもう一触即発といった空気でした。世界大会の前哨戦みたいな感じでしたね。 三好:そうですね。大会当日も舞台裏ですれ違ったら、ずっとにらみ合ったりしてましたね。ウィリーなんかは、試合前に日本人の前に来て威嚇してましたよ。今では考えられないですけどね。 ―――師範は四回戦でイギリスのバーナード・クレイトンと対戦し、エキサイトしすぎたということで警告を受けたんですよね。それが響いて判定負けを喫した。 三好:恥ずかしくて話したくないのですが、なんであんなに熱くなってしまったのか……。 |

―――その大会の翌年、第12回全日本では1回戦で足の指を骨折し、ギブスをしたまま闘った。これも師範の有名な伝説ですね。 三好:試合が終わったら、足の指が横を向いてたんですよ。慶応病院に連れて行かれて、「テーピングでなんとか試合できるようにしてくれませんか」と頼んだら、婦長さんに「あなた、何言ってるんですか!」と怒られました(笑)。こっちは試合をするつもりなのに、ギブスを巻かれちゃって、「まいったなあ」と思いましたね。でも、背中だけは見せられないと思って試合場に上がりました。どこまでできるかやってやれ、と思って。 三好:自分にとっては当たり前のことでしたけどね。勝負の世界ですから、男として棄権だけはしたくなかった。体重別の大会には絶対に出ない。全日本より下の大会にもでない。それが私の空手家としての信念でした。その全日本は年に1回しかないわけだから、指が1本折れたくらいでやめられないですよ。腕が折れようが、足が折れようが、出たと思いますね。 ―――痛みはなかったのですか。 三好:試合中は、不思議と麻痺していましたね。夜になったら、腫れと痛みのために一睡も出来ませんでした。 ―――そういう生き様から、「大和魂」というキャッチフレーズがつけられたのでしょうね。 三好:大山総裁がつけてくださったニックネームだったんですけど、たしかにそういう部分は大事にしてきましたね。今もそうですけど。 |

―――高知支部長になったのは、第15回全日本の後ですよね。 三好:26歳の時でした。本当はその大会で引退するつもりだったんです。田舎に帰って就職して、親の面倒を見ながら、のんびり暮らそうという予定でした。3位決定戦で後輩の竹山(晴友=元・埼玉竹山道場責任者)とやって、壮絶に倒されながら、「ああ、これで俺の夢だった空手バカ一代は終わったなぁ。竹山!後輩や本部の事は頼んだぞ!」と心の中で叫んでおりました。全身全霊を傾けた8年間の修行時代の思い出が頭の中を駆け巡り、あふれる思いにタオルで顔を隠し、ひとり泣きました。つらい修行時代に流した、ただ一度の涙でした。しかし、4位入賞と同時に、第3回世界大会の出場権もとってしまっていたんですね(笑)このまま引退するつもりだったんですが、最後に空手の神様が「お前はよくがんばったから、大好きな空手を最後に日本武道館でさせてやるよ」ってご褒美をくださったんじゃないかと思いました。 ―――2度目の世界大会は、予定外だったわけですか。 三好:15回大会で引退するつもりでしたから、バイトで入った金もすべて後輩との飲み代に使ってたんですよ。総本部で教わったことを全部伝えて帰らなきゃいかんと思ってましたから、毎日稽古の後に飲みに行って、総本部の今後について話をしていました。その頃、支部の人たちはステーキハウスで栄養をつけてるとか、サプリメントを摂ってるとか、いろんな情報が入ってきていたんです。本部の連中は、みんなそんな金はなかった。それでも総裁の直弟子は絶対に負けない。テクニック、器用さがなくても負けないんだ。そういう心意気を後輩たちに伝えたかったんです。世界大会も「大山倍達の弟子として恥ずかしくない試合をするから、見てろよ」と言って出たのを覚えてますよ。 ―――第3回世界大会は、大雪に見舞われたんですよね。 三好:私は金がなくなっていたから、足を冷やすためのコールドスプレーも買えなかったんです。そしたら後輩たちが、「先輩がコールドスプレーを持ってないのは知ってますから」と、ナイロン袋に雪を詰めて持ってきてくれた。「これで冷やしてください」ってね。うれしかったですねぇ。 ―――アメリカの強豪、ギャリ−・クルゼビッチとの四回戦が最後の試合になったわけですが、これも歴史に残る激闘でしたよね。 三好:ギャリーはシカゴのポリスマンで、すごいヤンキー魂の持ち主、こちらは総裁から大和魂の男と言われ、お互い間違ったことが大嫌いだった。そういう人間と最後に闘えたのは幸運だったと思ってます。闘いながらもうれしかったんですよ。なんか波長があうなと感じてね。 ―――世界大会を2度経験した先輩として、これから世界を目指そうという人たちに何かアドバイスはありますか。 三好:私は優勝を目指して大会に出ていなかったんです。自分の名誉とかは考えず、ただ総裁に恥をかかせちゃいけないとか、そういう気持ちで闘っていました。その時の自分は間違っていたと、今になって思うんですよ。自分のためと、日本のため、半分半分ぐらいじゃないとダメだと思う。だから自分の生徒には、自分のために闘えと言っています。そして、とにかく夢はでっかく持てと。ナンバーワンを目指さないと、いい努力もしないし、いい結果も出ない。それが私が選手生活で学んだことです。高知支部を立ち上げてからは、毎年元旦に桂浜で寒稽古をしているんですけど、そこを新極真の道着でいっぱいにするのが師である大山総裁とのお約束ですし、今の私の夢なんですよ。それは絶対に実現させるつもりです。 |

| TOPへ▲ |