|

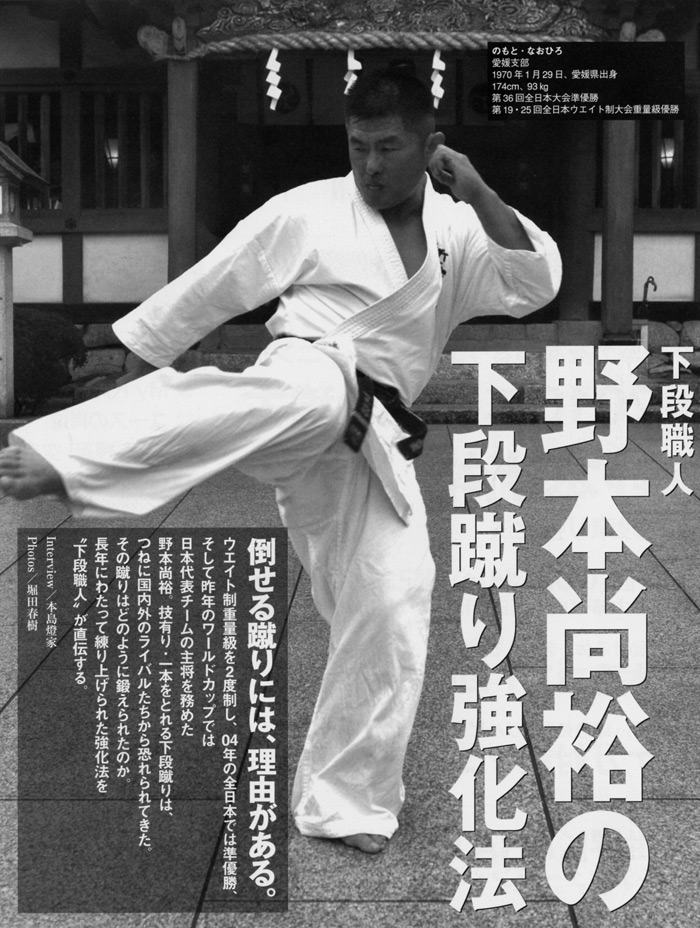

「上段の蹴りは持って生まれたセンスや柔軟性などの個性によって差が出ることもありますが、下段は誰にでも蹴りやすい技です。それをどう鍛えていくかによって、試合での効果が大きく変わってくる。使いやすい技だからこそ、こだわり続ければ信頼できる武器になると思います」

国内外の選手たちに恐れられる野本尚裕の下段蹴りは、まさにその『こだわり』によってつくり上げられた技だと言えるだろう。

空手に簡単に身につく技は一つもないが、とくに下段蹴りを必殺の武器にするためには地道な鍛錬が必要とされる。

「蹴りの威力だけで言ったら、自分より強い人はいっぱいいると思うんですよ。ただ、自分は本当に下段にこだわり続けた。どうすればもっと強く蹴れるか、どのタイミングで蹴るのが効果的か、不利な体勢からでも蹴れるか、うまく当てられない相手にどう当てていけばいいか……いろいろな角度からとことん追求しました。それが効かせる下段を蹴れるようになった理由だと思います」

強化法.2

石段ダッシュ |

|

松山市内にある伊佐爾波神社まで車で移動。135段ある傾斜の急な石段を一気に駆け上がる。4~5本で太ももがパンパンになりヒザが震える。毎週日曜、選手稽古の前に行っている。下半身を強くするだけでなく、心肺機能の強化も図れる。 松山市内にある伊佐爾波神社まで車で移動。135段ある傾斜の急な石段を一気に駆け上がる。4~5本で太ももがパンパンになりヒザが震える。毎週日曜、選手稽古の前に行っている。下半身を強くするだけでなく、心肺機能の強化も図れる。

|

刀などをつくるために鉄を叩いて鍛えていくことを鍛造と言う。ハンマーで圧力を加え続けることで鉄が引き締まり、強度が高まっていく。時間や労力がかかる分、切れ味は保証される。野本の下段は、そんなイメージだ。

こだわりが生まれたきっかけは、偶然でもあった。2001年に両腕を骨折。通常の稽古ができなくなったため、残された下半身をウエイトトレーニングで重点的に鍛えた。とくに力を入れたのは、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズだ。野本の中には、下段蹴りの原動力はふくらはぎという意識がある。

「ふくらはぎに重さがあれば、当たった時により効くと思うんです。それに内股下段の場合は当たった時だけでなく、床を蹴る力がバネになるので、ふくらはぎの強さが直接関係してきます。自分はふくらはぎを太くするために、ウエイトではとにかく重さにこだわります。1~2回しか上げられなくても、320~330kgぐらいの負荷をかけることもありますね」

ケガを負った翌年、第19回ウエイト制で野本は重量級初優勝を果たす。大会前に三好一男師範から「下段にしぼっていけ」というアドバイスを受け、その通りに試合を進めると、3試合連続で一本勝ち。決勝でも技有りを奪う圧倒的な強さを見せた。『下段職人』が誕生した瞬間だった。

強化法.3

ウエイトトレーニング |

ウエイトトレーニングでは全身をくまなく鍛えているが、とくに下段の威力を増すのに有効なのは下半身と背面の筋力強化。スクワットは2種類行う。負荷を軽めにして深くしゃがみこむタイプ(写真)は股関節のストレッチにもなるため、可動域の大きなフォームで蹴れるようになる。ヒザの曲げを浅くするタイプは、高重量で行えるので筋力のベースアップになる。背面を鍛えるメニューとしては、脊柱起立筋・臀部・ハムストリングなどを総合的に強くするデッドリフト、広背筋に効くベントオーバーロウ、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズなどを重点的に行う。 ウエイトトレーニングでは全身をくまなく鍛えているが、とくに下段の威力を増すのに有効なのは下半身と背面の筋力強化。スクワットは2種類行う。負荷を軽めにして深くしゃがみこむタイプ(写真)は股関節のストレッチにもなるため、可動域の大きなフォームで蹴れるようになる。ヒザの曲げを浅くするタイプは、高重量で行えるので筋力のベースアップになる。背面を鍛えるメニューとしては、脊柱起立筋・臀部・ハムストリングなどを総合的に強くするデッドリフト、広背筋に効くベントオーバーロウ、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズなどを重点的に行う。

|

重量級の中では決して大柄ではない。それでも、身長や体重で自分を上回る相手に確実なダメージを与えることができたのは大きな自信となった。以来、さまざまな強化法や蹴り方を試しながら、さらに下段に磨きをかけてきた。鍛えれば鍛えるほど、こだわりも強くなっていった。

鍛錬の中核になっているのは、サンドバッグの蹴り込みだ。「自主練は蹴り込みだけという時期もありました。短い時でも1時間半、長い時は3時間ぐらい、ひたすらサンドバッグを蹴るんです。連打などのバリエーションをつけることもありますが、基本的には一発一発をしっかり蹴る。技の威力を高めるためには、そういう蹴り方がいいと思います。『つくり込む』という感じですね。今でもこれをつねにやっていないと、やはり蹴りが弱くなります」

2007年の第9回世界大会に向けたトレーニングとして取り入れたのが、現在も毎週日曜日に続けている石段ダッシュだ。松山市内の神社へとつながる石段は、歩いてのぼっても息が切れる急勾配。135段を一気に駆け上がり、4~5本も続けるとヒザに力が入らなくなるほど疲労する。「試合の2~3週間前まで続けます。これで下半身を鍛えておくと、蹴りの質が違ってきます。伸びるというか、相手の骨まで入り込むような感覚があります」

強化法.4

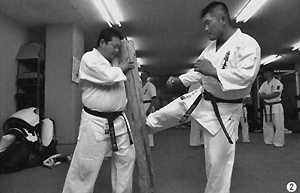

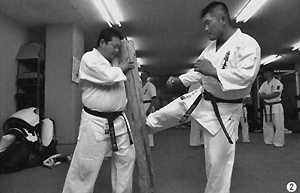

蹴り足の鍛錬 |

下段蹴りは筋肉の太い脚部、または骨に当たることもあるため、蹴り足の鍛錬が必要だ。(1)砂袋、(2)さらに、太ももほどの太さの丸太を蹴って鍛えることもある。地味だが、続けていれば必ず効果が表れる稽古だ。 下段蹴りは筋肉の太い脚部、または骨に当たることもあるため、蹴り足の鍛錬が必要だ。(1)砂袋、(2)さらに、太ももほどの太さの丸太を蹴って鍛えることもある。地味だが、続けていれば必ず効果が表れる稽古だ。

|

|

昨年は腰を痛め、蹴り込みとダッシュを行なうことができなかった。そんな中で6月のワールドカップを迎えることになる。大会後、野本は「効かせる下段が蹴れなかった」とコメント。日々の積み重ねが結果につながることを、あらためで認識した。

基礎となる筋力はウエイトトレーニングで鍛えている。水道工事の仕事や道場での指導に追われながら、週に2~3回は夜遅くなってもトレーニングジムに足を運ぶ。重視している筋肉は、前述のふくらはぎに加え、脊柱起立筋、広背筋、ハムストリングス(太ももの裏側)など背面側。スクワットやレッグプレスでヒザを伸ばす筋肉も鍛えるが、蹴りの威力をより高めるためには背面の強さが大切だという。また、背面を鍛えると体幹が安定するため、相手の圧力を受け止める際にも効果的だ。筋肉で内面を鍛えるだけでなく、部位鍛錬による外面の強化もおこたらない。砂袋はもちろん、太ももと変わらない太さの丸太を蹴ってスネを鍛える。

そうして蹴りそのものを鍛えた上で、実戦に近い形で総合的なレベルアップを図る。それが日曜日午後の恒例となっている選手稽古だ。多彩な稽古メニューが約3時間にわたって続く。石段ダッシュの直後にもかかわらず、野本の集中力が切れることはない。いろいろなタイプの選手と手を合わせることによって、効果的なタイミングや間合いを体にしみ込ませる。

意外だったのは、野本は相手のヒザ上や脚の付け根といったピンポイントを狙って蹴っていないということだ。

「流れの中で自然に当たるところを蹴っています。『ここを蹴ろう』と意識したら読まれてしまいますし、『うまく当たらないかも』と思ったら蹴るのを躊躇してしまう。それにピンポイントで当たったとしても、自分の体勢が崩れていたら効きません。逆に姿勢を崩さずしっかりした蹴りを出していれば、少々ズレでも効くんですよ。最終的には、自然に、無意識に出せる技が強いと思います」

カルシウムを摂り、縄跳びをしよう!

牛乳は一日1リットル、食事に行けば魚に頭からかぶりつくという野本。カルシウムを摂ることは毎日意識している。

「あまり牛乳を飲まない時期が長くなると、やっぱり骨が弱くなったと感じます。とくに子どもの頃は、牛乳と魚をしっかりと摂っておいたほうがいいですよ」

また、バーベルやマシンを使った筋トレができない少年部の自主トレとしては、縄跳びが効果的とのこと。毎日続けてふくらはぎを鍛えれば、必ず蹴りの強さが変わってくるという。 |

最近は、急成長中の海外勢や国内のユース勢に対応するため、今まで以上にスピードを意識するようになった。また、苦手だった左足での下段もキレを増してきているという。今年1月に40代に突入した野本だが、その蹴り技はまだまだ成長していきそうだ。 |

3時間を超えることもあるという蹴り込み。(1)市販のサンドバッグを蹴ると時は、揺れて戻ってくることころにスネを当て、(2)そこからさらに前方へ押し込むイメージで蹴る。すると、相手のふとももの骨にめりこんでいくような蹴りを養うことができる。(3)重さ(100kg)も硬さもある特注のサンドバッグは、蹴りのパワーアップとスネの強化を目的として全力で蹴る。蹴り慣れていても、当たった時は痛みを感じるという

3時間を超えることもあるという蹴り込み。(1)市販のサンドバッグを蹴ると時は、揺れて戻ってくることころにスネを当て、(2)そこからさらに前方へ押し込むイメージで蹴る。すると、相手のふとももの骨にめりこんでいくような蹴りを養うことができる。(3)重さ(100kg)も硬さもある特注のサンドバッグは、蹴りのパワーアップとスネの強化を目的として全力で蹴る。蹴り慣れていても、当たった時は痛みを感じるという

松山市内にある伊佐爾波神社まで車で移動。135段ある傾斜の急な石段を一気に駆け上がる。4~5本で太ももがパンパンになりヒザが震える。毎週日曜、選手稽古の前に行っている。下半身を強くするだけでなく、心肺機能の強化も図れる。

松山市内にある伊佐爾波神社まで車で移動。135段ある傾斜の急な石段を一気に駆け上がる。4~5本で太ももがパンパンになりヒザが震える。毎週日曜、選手稽古の前に行っている。下半身を強くするだけでなく、心肺機能の強化も図れる。 ウエイトトレーニングでは全身をくまなく鍛えているが、とくに下段の威力を増すのに有効なのは下半身と背面の筋力強化。スクワットは2種類行う。負荷を軽めにして深くしゃがみこむタイプ(写真)は股関節のストレッチにもなるため、可動域の大きなフォームで蹴れるようになる。ヒザの曲げを浅くするタイプは、高重量で行えるので筋力のベースアップになる。背面を鍛えるメニューとしては、脊柱起立筋・臀部・ハムストリングなどを総合的に強くするデッドリフト、広背筋に効くベントオーバーロウ、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズなどを重点的に行う。

ウエイトトレーニングでは全身をくまなく鍛えているが、とくに下段の威力を増すのに有効なのは下半身と背面の筋力強化。スクワットは2種類行う。負荷を軽めにして深くしゃがみこむタイプ(写真)は股関節のストレッチにもなるため、可動域の大きなフォームで蹴れるようになる。ヒザの曲げを浅くするタイプは、高重量で行えるので筋力のベースアップになる。背面を鍛えるメニューとしては、脊柱起立筋・臀部・ハムストリングなどを総合的に強くするデッドリフト、広背筋に効くベントオーバーロウ、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズなどを重点的に行う。 下段蹴りは筋肉の太い脚部、または骨に当たることもあるため、蹴り足の鍛錬が必要だ。(1)砂袋、(2)さらに、太ももほどの太さの丸太を蹴って鍛えることもある。地味だが、続けていれば必ず効果が表れる稽古だ。

下段蹴りは筋肉の太い脚部、または骨に当たることもあるため、蹴り足の鍛錬が必要だ。(1)砂袋、(2)さらに、太ももほどの太さの丸太を蹴って鍛えることもある。地味だが、続けていれば必ず効果が表れる稽古だ。